まとめ

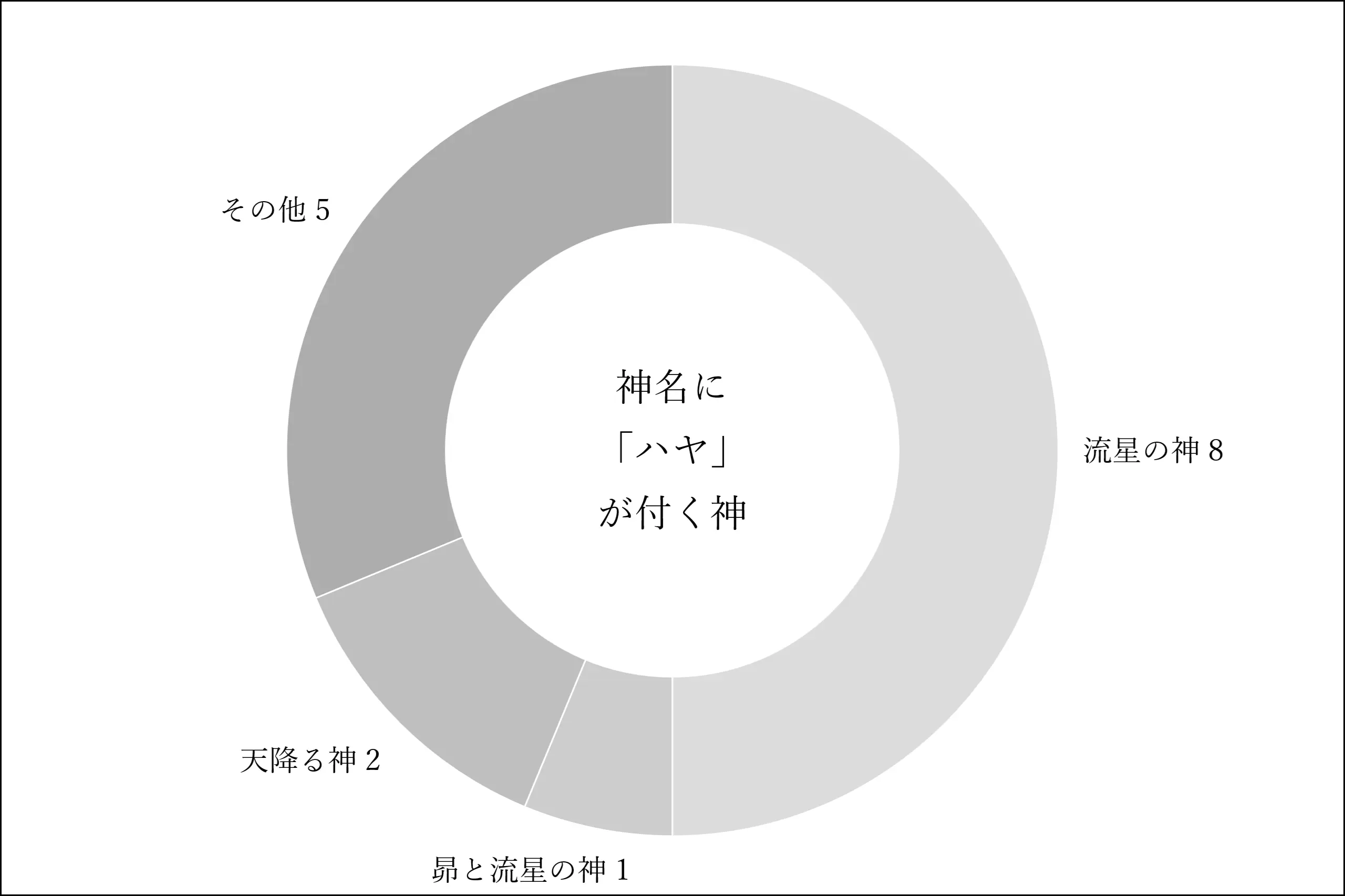

本章で示してきたように神名に「ハヤ」が付く神は、次の図のような構成となっている。流星の神や、流星に由来している可能性がある天降る神が多くを占めている(16例中11例、約69%)。

このように多くの例があることから単なる偶然とは考えにくい。つまりこれら流星の神や天降る神の神名に付く「ハヤ」は、本章冒頭で述べたように流星の速さを形容したものと考えられる。

・速素戔嗚尊(ハヤスサノオ)……流星の神

・素戔嗚尊の別名。日の神、月の神と共に生まれているので同様に天体である星の神。

・「速」が付く別名を持ち、天を追放されて天降るので、天降る速い星の神=流星の神。

・「スサノオ」は「心の赴くままの男神」の意。傍若無人な性格にも合致する。

・これは流星が「心の赴くまま」に出現・移動するように見えることに由来。

・正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊(マサカアカツカチハヤヒアマノオシホミミ)……流星の神

・【序文】で述べた流星の神・火瓊瓊杵尊の父。

・「五百箇御統=昴」から生まれ、天浮橋まで天降るので、天降る星の神=流星の神。

・流星の神が昴から生まれるのは「流星は昴から来る」という考え方を示している。

・熯速日神(ヒノハヤヒ)……流星の神

・「五百箇磐石=星の群れ」から生まれる神話と「五百箇御統=昴」から生まれる神話がある。つまりこの二つは同じもので「五百箇磐石=昴」。

・五百箇磐石が天安河辺(天の川近辺)にあるという記述にも昴は合致する。

・「流星は昴から来る」ので、昴から生まれた熯速日神は、つまり流星の神。

・甕速日神(ミカハヤヒ)……流星の神

・「五百箇磐石=昴」から生まれている。

・「流星は昴から来る」ので、つまり流星の神。

・星宮神社、星神社で祀られている。星神社の縁起でも星が落ちたため祀ったとされる。

・松江藩の地誌『雲陽誌』においても星の神と記されている。

・饒速日命(ニギハヤヒ)……流星の神

・天磐船に乗って天降る神。

・天磐船は流星(隕石)を「天降る神が依り憑く星」と考え、それを「天降る神が乗る磐の船」に見立てたもの。つまり饒速日命は流星(隕石)の神。

・星大明神社、星大明社で祀られている。

・乳速日命(チハヤヒ)……天降る神

・【速の章/饒速日命】で前述した三十二人の防衛の一柱で天降る神。

・立速男命(タチハヤオ)……天降る神

・天降って松の樹の上にいたが賀毘礼之高峯に移った天神。

・別名の速経和気命は「速く降る神」の意。

・速玉之男(ハヤタマノオ)……流星の神

・唾の神・速玉之男は流星を神の唾に見立てたもので流星の神、対で登場する掃の神・泉津事解之男は彗星(掃星)を掃に見立てたもので彗星の神。共に「尾を持つ星」の神。

・「唾の神=流星の神」速玉之男の神名に「速」が付き、「掃の神=彗星の神」泉津事解之男の神名に「速」が付かないのは、流星は速く、彗星は速くはないため。

・速秋津日命(ハヤアキヅヒ)……昴と流星の神

・水門神たちの総称とされる速秋津日命は流星を秋津(蜻蛉の古名)に見立てた神名。

・水門神は昴を「天磐船=流星(隕石)」が船出する天の港に見立てた神名。

・「昴の神=流星の神」つまり「天の港である昴に集う神々は、そこから船出して天降る流星の神々でもある」という考え方があったことを示す。

・速川比古(ハヤカワヒコ)……流星の神

・速川比女(ハヤカワヒメ)……流星の神

・【序文】で述べた昴の女神・須麻留女神の子。

・「流星は昴から来る」ので、昴(須麻留女神)から生まれた流星の神。

・神名は「急流の男神」「急流の女神」の意。流星の神を「天の川の急流を下る神」に見立てた神名。

・津速魂尊(ツハヤムスヒ)

・系譜以外の記述がないため流星の神であるかは不明。

・火之夜芸速男神(ヒノヤギハヤオ)

・軻遇突智の別名。記紀に「火神」と明記されており、流星の神とは考えていない。

・速甕之多気佐波夜遅奴美神(ハヤミカノタケサハヤヂヌミ)

・系譜以外の記述がないため流星の神であるかは不明。

・神名中の「甕」も「流星」の意と考えられるので流星の神である可能性は高い。

・速飄神(ハヤチ)

・疾風の神であり、流星の神とは考えていない。

・向匱男聞襲大歴五御魂速狭騰尊

・神名の読み自体が不明で諸説あり、流星の神であるかは不明。