序文 星の神を祀る神社

星神

日本神話には、星の神・神話が少ないと言われている。

例えば神話学者の松村武雄は著書『民族性と神話』(培風館、一九三四年、三九七頁)において「わが国の神話には、星の神に関する神話が殆んど全く欠漏してゐる」と述べている。

歴史学者の上田正昭も著書『日本神話』(岩波書店、一九七〇年、一〇一頁)において「日本神話のひとつの特徴は、夜空の天体についての認識がきわめてとぼしい点にある」と述べている。

確かに記紀(『古事記』と『日本書紀』)において「星神」と明記されているのは、『日本書紀』に登場する香香背男(別名、天津甕星、天香香背男。【甕の章/天津甕星】で後述)のみである。

しかし、あまり知られてはいないが、他にも多くの神が星の神として祀られている。

天津赤星

『先代旧事本紀』(平安時代初期成立)の巻第三、天神本紀には、天津赤星(天都赤星)という神が記されている(【火の章/補足 天津麻羅、天津真浦の意味】で後述)。この神は福岡県の赤星神社(妙見宮、福岡県久留米市高良内町759)で祀られている。

天須婆留女命御玉

『皇太神宮儀式帳』(八〇四年成立)には天須婆留女命御玉という神が記されており、その神名から昴(おうし座のプレアデス星団の和名)の女神と考えられる。皇大神宮(伊勢神宮内宮)の摂社、棒原神社(三重県度会郡玉城町上田辺字朝久田2466)の祭神である。

『皇太神宮儀式帳』には須麻留女神という神も登場する。日本語の子音のmとbは交替することがあり、瀬戸内海で活動した村上水軍の能島氏水軍秘伝とされる『能島家伝』巻第五に「星すまると云星を見る也」とあるように「すばる」は「すまる」とも言うので同神と考えられる。

神名におけるmとbの交替の例としては、石凝姥命(イシコリドメ)の別名、石凝戸辺(イシコリトベ)や、豊斟渟尊(トヨクムヌ)の別名、豊香節野尊(トヨカブノ)などが挙げられる。

『延喜式』(九二七年成立)の巻第九、十の神社一覧「延喜式神名帳」に記載された神社(式内社と言う)の一つ、伊勢国多気郡の須麻漏売神社も須麻留女神を祀る神社と考えられる。

名前に星が付く神社

星宮神社、星神社、速星神社といった名前に星が付く神社は多数ある。栃木、千葉、茨城、高知に多く、特に栃木県には星宮神社が百六十社以上ある。

北極星や北斗七星とされる妙見菩薩や、明星とされる虚空蔵菩薩(明星天子)を元は祀っていたが、明治の神仏分離・廃仏毀釈のため星の神を祀る神社となったところが多いようである。

これらの神社の一部では香香背男を祀っているが、多くは他の神を祀っている。

次のような神が祀られており、これらの神も星の神と言える。

・天御中主尊

・磐裂神、根裂神……【石の章/磐裂神】で後述。

・磐筒男神、磐筒女神……【石の章/磐筒男神、磐筒女神】で後述。

・経津主神……【石の章/斎主神】で後述。

・五百箇磐石……【石の章/五百箇磐石】で後述。

・甕速日神……【速の章/甕速日神】で後述。

・火瓊瓊杵尊……【火の章/火瓊瓊杵尊】で後述。

・饒速日命……【速の章/饒速日命】で後述。

・富能加比売命……【火の章/肥長比売】で後述。

天御中主尊

これらの星の神のうち、天御中主尊は神名が「天の真ん中の神=天の北極の神」と解釈できるため北極星や北斗七星とされる妙見菩薩と同一視された。しかし天御中主尊に関する神話上の記述は乏しいため、この神が本来、天の北極や当時の北極星に由来する神であったかは不明である。

磐裂神、根裂神、磐筒男神、磐筒女神、経津主神

磐裂神、根裂神、磐筒男神、磐筒女神、経津主神については、卜部兼方編『釈日本紀』(『日本書紀』の注釈書。鎌倉時代成立)などに引用されている『天書』逸文に次のように記されている。

(原文)

気化為神 号曰磐裂 是謂歳星之精 裂生根去 是謂熒惑之精 去生磐筒男 是謂太白之精 男生磐筒女 是謂辰星之精 女生経津主 是謂鎮星之精

(現代語訳)

気が化して神となった。名を磐裂という。これを歳星(木星)の精という。 磐裂は根去(根裂)を生んだ。これを熒惑(火星)の精という。 根去は磐筒男を生んだ。これを太白(金星)の精という。 磐筒男は磐筒女を生んだ。これを辰星(水星)の精という。 磐筒女は経津主を生んだ。これを鎮星(土星)の精という。

各惑星に対応させるこの解釈自体は妥当とは考えていないが、鎌倉時代においてもこれらの神は星の神(星の精)とされていたことがわかる。

五百箇磐石

では、なぜ磐裂神、根裂神らは星の神とされているのか。

日本神話では伊奘諾尊と伊奘冉尊の夫婦神によって日本の国土や様々な神々が生み出されるが、火の神・軻遇突智が生まれた際に伊奘冉尊は軻遇突智の火に焼かれて亡くなってしまう。

これを悲しんだ伊奘諾尊が軻遇突智を剣で斬ると、剣から飛び散った軻遇突智の血が磐の群れに付き、そこから磐裂神、根裂神らが生まれたという。この磐の群れ(磐群)を『古事記』では湯津石村と言う。『日本書紀』では五百箇磐石と言い、天安河辺にあるとされる。

一条兼良『日本書紀纂疏』(『日本書紀』神代巻の注釈書。室町時代、十五世紀成立)では「天安河謂河漢也」(天安河とは天の川のことである)、「五百箇磐石謂星辰也」(五百箇磐石とは星のことである)と解釈されている。

これは妥当な解釈と考えているが、さらに言えば、この神話は「火の神の血」が「磐の群れ」に付くことで「火のように輝く磐の群れ」つまり「星の群れ」となる神話と考えられる。

磐裂神、根裂神らはこの「星の群れ」から生まれた神であり、五百箇磐石はこの「星の群れ」そのものである。これらの神が星の神とされているのはこのためと考えられる。

星が落ちて石となる

中国では司馬遷が編纂した『史記』(紀元前九一年頃成立)の秦始皇本紀に「有墜星下東郡至地為石」(星が東郡に墜ち、地に落ちて石となった)、『史記』天官書には「星墜至地則石也」(星が地に墜ちれば石である)と記されている。

日本では奈良時代初期の『播磨国風土記』(七一三〜七一五年頃成立)揖保郡阿豆村の条に「昔天有二星落於地化為石」(昔、天に二つの星があったが、地に落ちて石になった)と記されている。

つまり古代の日本においても隕石は知られており、落ちてきた星を見てみれば石であったため、古代の日本人が星を「火のように輝く石・磐」と考えるのはごく自然な考え方である。

火石

星の語源を「火石」とする説もある(松永貞徳『和句解』一六六二年、谷川士清『倭訓栞』一七七七~一八八七年、服部大方『名言通』一八三五年、松岡静雄『日本古語大辞典』一九二九年など)。前述した五百箇磐石の神話とも符合し、妥当な説と考えている。

上代(古代前期、奈良時代以前)においては母音の連続を避ける傾向が強く、母音のオとイが連続している「火石(ほいし)」が「星(ほし)」となるのは自然な変化である。

神名におけるこのような変化の例としては、豊宇気毘売神(トヨウケビメ)の別名、等由気大神(トユケ)や、天津真浦(アマツマウラ)の別名、天津麻羅(アマツマラ)などが挙げられる。

なお、宇麻志阿斯訶備比古遅神(ウマシアシカビヒコヂ)、豊宇気毘売神(トヨウケビメ)、闇淤加美神(クラオカミ)など母音が連続する神名の例もあり、常に避けられたわけではない。

天の川・からすき星・昴・流星の神話

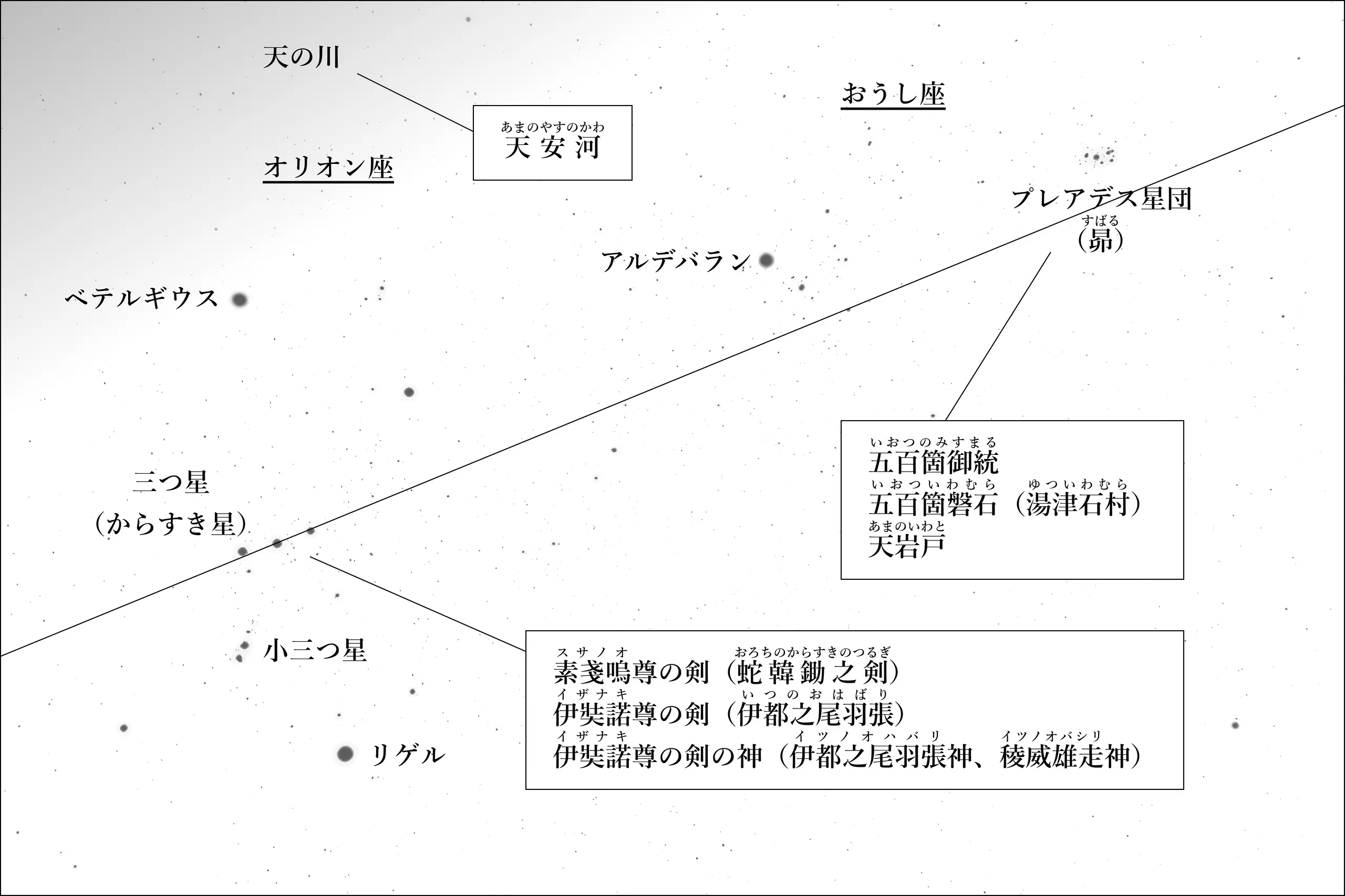

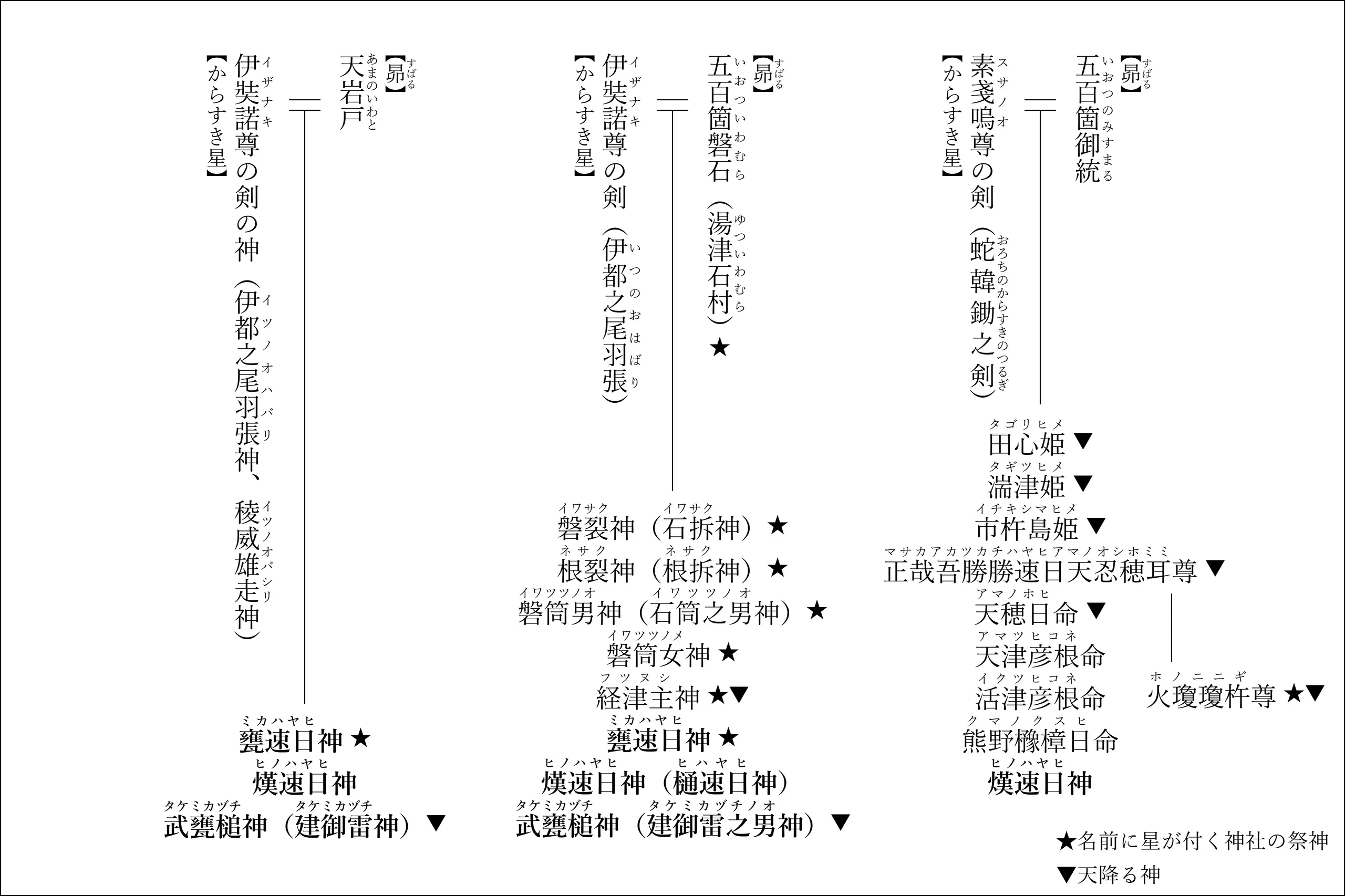

また、次の三つの神話にはいずれも天安河(天の川)が登場する。そしていずれも「からすき星(オリオン座の三つ星の和名)」と「昴」から流星の神々が生まれる神話と考えられる。

・天安河をはさんで行われた天照大神と素戔嗚尊の誓約で、素戔嗚尊の剣と天照大神が持つ五百箇御統(御統は多くの玉を緒で貫いて環状にした飾り)から神々を生み出す神話。

・名前から五百箇御統は「昴」、素戔嗚尊の剣(蛇韓鋤之剣)は「からすき星」。

・詳細は【速の章/補足 アマテラスとスサノオの誓約の意味】で後述。

・伊奘諾尊の剣(伊都之尾羽張)から飛び散った火の神・軻遇突智の血が、天安河辺にある五百箇磐石(湯津石村)に付いて、磐裂神、根裂神などの神々が生まれる神話。

・天安河辺にある五百箇磐石は、天の川近辺にある星の群れである「昴」。

・伊奘諾尊の剣は、素戔嗚尊の剣と同様、昴と共に神を生み出すので「からすき星」。

・詳細は【速の章/熯速日神】、【玉の章/補足 イザナキの剣の意味】で後述。

・天安河の河上の天岩戸に住む、伊奘諾尊の剣の神とその子・孫・曽孫の神話。

・天安河の河上の天岩戸は、天の川の幅が河上のように狭い所の近辺にある「昴」。

・伊奘諾尊の剣の神(伊都之尾羽張神、稜威雄走神)は、剣と同じく「からすき星」。

・詳細は【速の章/補足 天岩戸、天安河の河上の意味】、【玉の章/補足 イザナキの剣の意味】で後述。

Adapted from "Orion, Taurus and Pleiades"

by Panda~thwiki, used under CC BY 4.0

この三つの神話において、からすき星と昴から生まれた神には、記紀に天降る神話がある神も多く、つまりは天降る星の神=流星の神と考えられる。流星を星の子に見立てた神話とも言える。

甕速日神、武甕槌神は二つの神話に、熯速日神、天安河は三つの神話全てに登場しており、三つの神話が同種の神話であることを裏付けている。また三つの神話全てが「からすき星」を男性器に、「昴」を女性器に見立てた神話となっている点においても同種の神話と考えられる。

流星の神の名前

日本神話に含まれているこのような星の神話を調べてゆくと、流星の神と考えられる神はさらに増えてゆき、また、これらの流星の神の神名は似通っていた。「速・櫛・甕・玉・火・石・磐」が含まれている事が多いのである。ただし表記に使われる漢字は違うこともある。

これらの神名中の「速」は「流星の速さ」を形容したもの、「櫛・甕」は「流星(火球)」を竪櫛・甕に見立てたもの、「玉・火・石・磐」は「星」を玉・火・石・磐に見立てたものと考えられる。

その根拠として【速の章】、【櫛の章】、【甕の章】、【玉の章】、【火の章】、【石の章】の各章では、これらが神名に付く神々の多くが流星の神と考えられる神話を持つことを示してゆく。

つまりは火球(特に明るい流星。満月より明るいこともある。日本全国では月に数個程度目撃される)や隕石落下に遭遇した古代の人たちが、それを「天降る神が依り憑く星」と考え、畏れ、そのため「流星(火球)」や「星」に由来する神名・神話が作られたものと考えられる。

火瓊瓊杵尊

栃木県の星宮神社のうち十二社で祀られている星の神・火瓊瓊杵尊は、前述した天照大神と素戔嗚尊の誓約において五百箇御統(昴)から生まれた正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊の子である。

また、高皇産霊尊が天岩戸(昴)を引き開けて火瓊瓊杵尊を天降らせたという神話もある。地上へ天降って天皇家の祖となったとされ、つまりは天降る星の神=流星の神と考えられる。

その別名、天饒石国饒石天津彦火瓊瓊杵尊には、星を意味する「火」「石」が含まれている。

饒速日命

また、愛知県の星大明神社、星大明社などで祀られている星の神・饒速日命は、櫛玉饒速日命、胆杵磯丹杵穂命とも言い、その神名には「速」「櫛」「玉」「穂(火)」「磯(石)」が含まれている。

饒速日命もまた天降る神であり、その天降る際に乗ったとされる天磐船は、流星(隕石)を「天降る神が依り憑く星」と考え、それを「天降る神が乗る磐の船」に見立てた神話と考えられる。

星の神・神話が少ないと言われてきた日本神話には、実際は流星や昴などの星に由来する神・神話が数多く含まれていると考えられる。そのことを示すのが本書の目的である。