補足 天岩戸、天安河の河上の意味

天岩戸=日食・月食・流星を発生させる天の穴=昴。天安河の河上=天の川の幅が狭い所の近辺。

勝俣隆説

国文学者の勝俣隆は著書『星座で読み解く日本神話』(大修館書店、二〇〇〇年)で次のような説を述べた。

・古代日本人はドーム状の天の層があるという宇宙観を持っていたとする説(一七一頁)

このように、日本でも中国でも、陸地の涯や海の涯は、天と繋がっており、その繋ぎ目たる地平線や水平線の果てから、天のドーム状の壁を伝わって、あるいは、天のドームの一部である天の河をさかのぼって、天上世界へ行けるという観念が存在したことは、以上の文献から疑いえないところであろう。また、それは、天が確固とした壁状の層で出来ており、全体としてはドーム状を成しているとされたことを意味していよう。

・星は天の層に開いた筒状の穴から漏れる光とみなされていたとする説(一七四頁~)

「夕星」という表現が見られるが、これは金星(宵の明星)を指す古語である。第七章でも見たように、「夕星」は、「夕べの星」の意味で「つつ」は星の古名なのである。(中略)「筒」という天の層に開いた穴から漏れる光を、「星(ほし)」と呼んだのかも知れない。

・「天の八衢」は昴とする説(一七八頁~)

日本の神話の中で、天地を結ぶ通路として明確なものに天の八衢がある。(中略)「天の八衢」とは、「天上世界にあって、道が四方八方に分岐したところ」の謂となろう。(中略)従って、天の八衢とは、「すばる」の星の一つ一つを天の層に開いた通路(道の分岐)と見なし、その星の穴たる通路が天の一角に多数纏まっている状態を呼称したものと解釈したい。

・天の石屋戸(天岩戸)は天阿・天街・天関・昴のいずれかとする説(一八四頁~)

天地を結ぶ通路としては、もう一つ天の石屋戸がある。(中略)さて、天照大御神が天の石屋戸に籠もってしまったために困った八百万の神々が集まって天照大御神を天の石屋戸から引き出すために様々な工夫をするが、その場所は、天安の河原である。天安の河原が、所謂天の川の河原を意味するであろうことは否定できまい。即ち、天の石屋戸は天の川の近くに存在が想定されるのである。ところで、中国においても、天上界へ行くためには、天上界へ通じる通路や門を通る必要があった。天阿、天街、天関、天門等である。興味深いことに、これらの天上界の出入り口は、天門が角宿(乙女座)にあることを除けば、すべて、昴星(すばる)や畢星(あめふり)の位置、西洋で言えばおうし座の位置にあって、まさに天の川の河原と呼ぶべき場所にある。(中略)それ故、天阿・天街・天関のいずれか、あるいは、「すばる」そのものを、天上世界への出入り口、即ち、大きな岩で囲まれた戸の付いた通路として、天の石屋戸と呼んだものではないかと考えたい。

筆者は「夕星」の「つつ」を星や筒の意とは考えておらず、そのため「天の八衢」も昴とは考えていない(これについては【櫛の章/補足 ユウツヅの意味】、【玉の章/補足 アマノヤチマタの意味】で後述する)。

このため勝俣説とは根拠が異なる点もあるが、天岩戸が天の穴で昴と考えられるという点については同意できる。

天岩戸の意味

では、なぜ天岩戸は天の穴で昴と考えられるのか。

日の神・天照大神が天岩戸に隠れると世界が常闇となるという「天岩戸隠れ」の神話について、江戸時代の儒学者・荻生徂徠は随筆『南留別志』(一七六二年)において「日の神の天磐戸にこもりたまひしといふは、日食の事なり」と述べている。これはごく自然な解釈と考えている。

そして古代に「日が天岩戸に隠れると日食となる」という考え方があったのであれば、見た目が似た現象である月食についても同じ原因とする考え方、つまり「月が天岩戸に隠れると月食となる」という考え方があったであろうと推定できる。

また、日本神話には「天岩戸隠れ」以外にも天岩戸が登場する神話があり、『日本書紀』神代下第九段一書第四では、高皇産霊尊が天磐戸(天岩戸)を引き開けて火瓊瓊杵尊を天降らせている。

【序文】で述べたように火瓊瓊杵尊は流星の神と考えられるので、火瓊瓊杵尊が天岩戸から天降るこの神話は「流星は天岩戸から出てくる」という考え方があった事を示していると思われる。

つまり天には天井のような層があり、天岩戸は天の開閉する穴(戸・門・窓・隙間)で、その天の穴に日や月が入ると日食・月食が起こり、流星はその天の穴から出てくるという考え方があったと思われる。

そして【速の章/正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊】で前述したように「流星は昴から来る」という考え方もあったと思われるので「天岩戸=昴」と推定できる。つまりこの天の穴は昴の位置にあると考えられていたと思われる。

天岩戸は天安河の河上にある

「天岩戸隠れ」の神話では、多くの神々が「天安之河原」(『古事記』)、「天安河辺」(『日本書紀』神代上第七段本文)に集ってこれに対処している。

これは天岩戸が天安河の近辺にあることを示していると言える。実際、『古事記』には天安河の河上の天石屋(天岩戸)に伊都之尾羽張神(別名、天尾羽張神)という神が住んでいると記されている。

天安河の河上の意味

では、この天岩戸がある「天安河の河上」とはどこか。

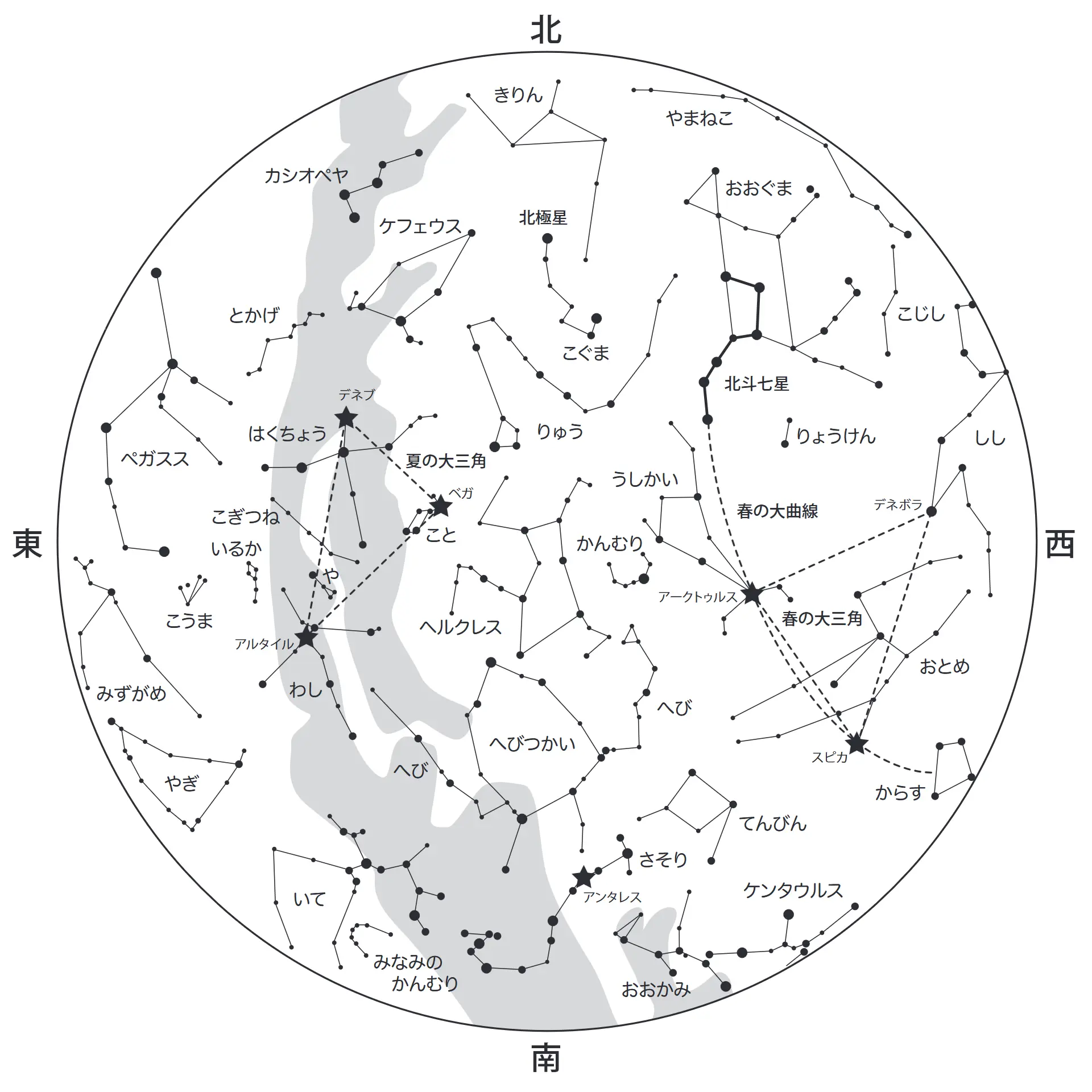

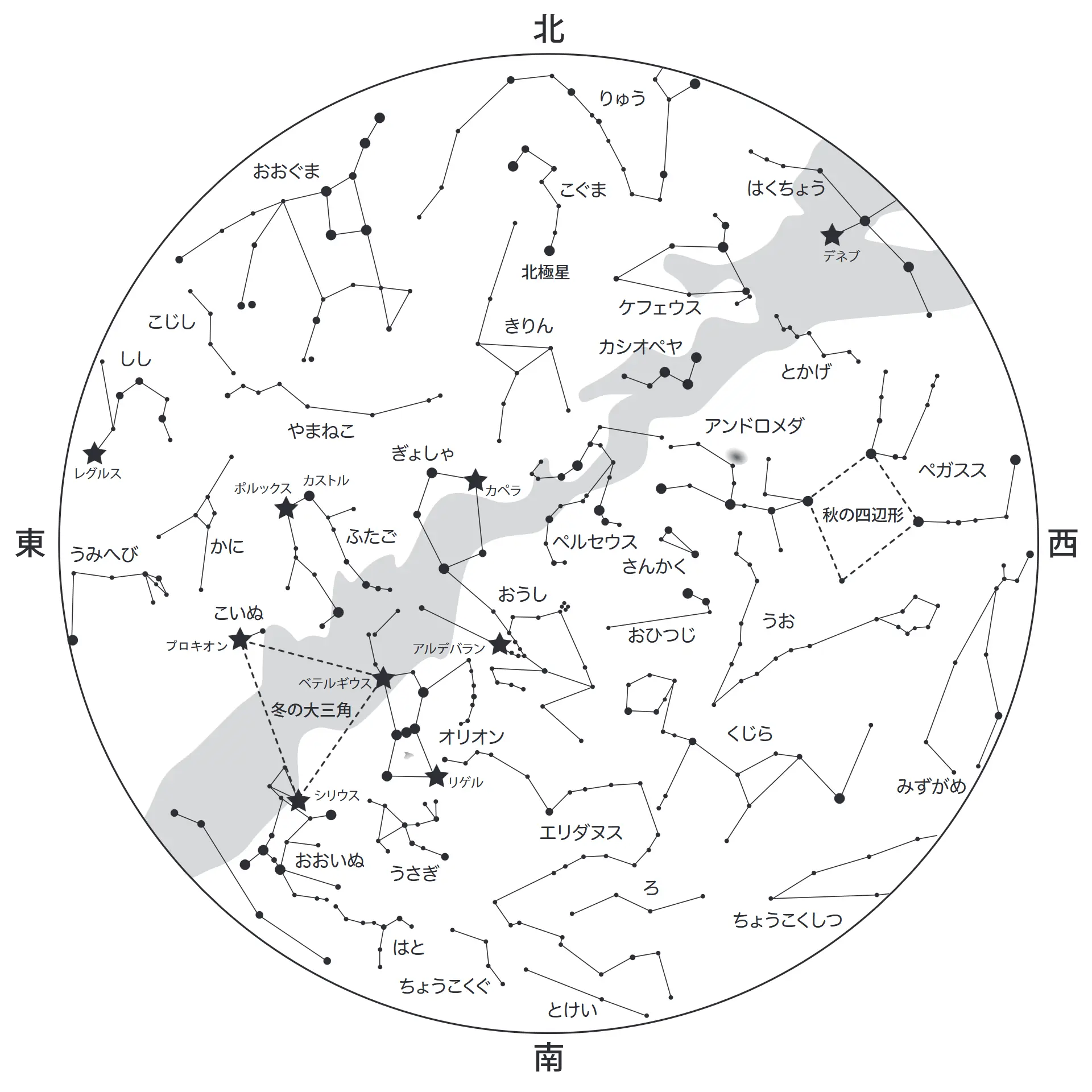

【速の章/熯速日神】で前述したように天安河は天の川の意とする説があり、妥当な説と考えている。天の川は太陽系がある天の川銀河の星々であり、光害の少ない所では天球を一周する薄雲のような光の帯として見える。

天の川銀河の中心には、いて座A*という超大質量ブラックホールがあるとされている。

夏に見えるいて座・さそり座付近の天の川は、この天の川銀河の中心方向に当たるため星が多く、天の川の幅が広い。これに対して、冬に見えるペルセウス座付近の天の川は、天の川銀河の外縁方向に当たるため星が少なく、天の川の幅が狭い。

出典:国立天文台

出典:国立天文台

一般に河川の水量は河下へゆくほど合流して増えてゆき、川幅も広くなる傾向があるので、天の川の幅が狭い所を河上に、幅が広い所を河下に見立てたと考えられる。

つまり天岩戸がある「天安河の河上」とは、この天の川の幅が狭い所、ペルセウス座の近辺と考えられる。そしてペルセウス座に隣接するおうし座にある昴は「天安河の河上」にあると言える。これにより前述した「天岩戸=昴」という推定が裏付けられる。

河上の湯都磐村の意味

『万葉集』に次のような歌がある。

・巻第一、二二番歌

河上の 湯都磐村に 草生さず 常にもがもな 常娘子にて

【速の章/熯速日神】で前述したように、湯津石村もまた昴と考えられるので、この歌の「河上の湯都磐村」というのも、天の川の河上にある昴の意と考えられる。

昴と日・月

昴の位置は黄道(天球上での太陽の通り道)・白道(天球上での月の通り道)の付近でもあり、このため昴が月に隠される星食(すばる食)が発生することもある。

実際には昴が日食・月食を起こすわけではないが、昴が日・月の通り道にあるというこの位置関係が、「天岩戸=昴」が日食・月食を起こすという考え方が作られた一因と考えられる。

「天岩戸隠れは嵐・噴煙・冬至」ではない

「天岩戸隠れ」については日食神話とする説以外にも次のような説がある。

・素戔嗚尊は嵐の神、「天岩戸隠れ」は嵐が日を覆い隠す神話と解釈する文芸評論家・高山樗牛の説(「古事記神代巻の神話及び歴史」『中央公論』一八九九年三月号、中央公論社)。

・火山の噴煙によって日光がさえぎられる現象に由来すると考える物理学者・寺田寅彦の説(「神話と地球物理学」『文学』一九三三年八月号、岩波書店)。

・冬至の衰えた太陽を復活させる祭儀に由来すると考える神話学者・松前健の説(『神々の系譜 日本神話の謎』PHP研究所、一九七二年)。

しかしこれらの説では「天岩戸隠れ」以外の天岩戸が登場する神話、つまり高皇産霊尊が天岩戸を引き開けて火瓊瓊杵尊を天降らせる神話や、天安河の河上の天岩戸に住む伊都之尾羽張神の神話を考慮していない。このためこれらの「天岩戸神話」全体の意味を説明できていない。

「天岩戸」は天の穴で昴、「天岩戸隠れ」はこの天の穴に日が隠れる日食神話と解釈すれば、これらの「天岩戸神話」全体の意味を説明することができる。

前述したように「天岩戸から天降る火瓊瓊杵尊」は「天の穴から出てくる流星」、「天安河の河上の天岩戸」は「天の川の幅が河上のように狭いペルセウス座近辺にある昴」と説明できる。

そして【玉の章/補足 イザナキの剣の意味】で後述するように「伊都之尾羽張神」は「からすき星」、「天岩戸に住む伊都之尾羽張神の神話」は「からすき星と昴から流星の神が生まれる三つの神話のうちの一つ」と説明できる。

このため「天岩戸隠れ」は日食神話と解釈するのが妥当と考えられる。

五伴緒、諸部の神の意味

天岩戸隠れの神話に登場する神の多くは火瓊瓊杵尊と共に天降る神でもある。

たとえば『古事記』において五伴緒と称される次の五柱の神々は、『古事記』『日本書紀』『古語拾遺』『先代旧事本紀』において天岩戸隠れの神話に登場し、かつ火瓊瓊杵尊と共に天降っている。

・天児屋命

・布刀玉命……【玉の章/太玉命】で後述。

・天宇受売命

・伊斯許理度売命……【石の章/石凝姥命】で後述。

・玉祖命……【櫛の章/櫛明玉神】で後述。

また『古語拾遺』において太玉命は、諸部の神と称される神々を率いて天岩戸隠れの神話において各種の捧げ物を作らせている。そして太玉命が天津彦尊(火瓊瓊杵尊の別名)と共に天降る際にも、これら諸部の神を率いるよう天照大神・高皇産霊尊から命じられている。

つまり諸部の神と称される次の十柱の神々も、天岩戸隠れの神話に登場し、かつ火瓊瓊杵尊と共に天降っている。

・石凝姥神……【石の章/石凝姥命】で後述。五伴緒の一柱でもある。

・長白羽神……【石の章/長白羽神】で後述。

・天日鷲神

・津咋見神

・天羽槌雄神……【石の章/建葉槌命】で後述。

・天棚機姫神

・櫛明玉神……【櫛の章/櫛明玉神】で後述。五伴緒の一柱でもある。

・手置帆負……【火の章/手置帆負神】で後述。

・彦狭知

・天目一筒神……【櫛の章/天久斯麻比止都命】で後述。

これら五伴緒や諸部の神は、天岩戸隠れの神話に登場するので「天岩戸=昴」の神であり、【序文】で述べた流星の神・火瓊瓊杵尊と共に天降るので同じく流星の神でもあると考えられる。

つまり、【速の章/速秋津日命】で前述した「昴と流星の神」であり、「昴の神=流星の神」という考え方があったことを裏付けるものと言える。

まとめ

・天岩戸は天の開閉する穴(戸・門・窓・隙間)。その穴に日・月が隠れると日食・月食となり、流星はその穴から出てくる。「流星は昴から来る」ので「天岩戸=昴」。

・天岩戸がある「天安河の河上」とは天の川の幅が狭い所の近辺。昴はここにある。

・天岩戸隠れの神話に登場する神の多くは、【序文】で述べた流星の神・火瓊瓊杵尊と共に天降る神でもあり、つまり【速の章/速秋津日命】で前述した「昴と流星の神」。

関連ページ

・【櫛の章/櫛石窓神】……天石門別神の別名。「昴と流星の神」。

・【櫛の章/櫛真智命】……櫛真=櫛間=流星が出てくる天の隙間=天岩戸。

・【甕の章/大背飯三熊之大人】……三熊=甕間=流星が出てくる天の隙間=天岩戸。

・【甕の章/撞賢木厳之御魂天疎向津媛命】……八咫鏡も天岩戸隠れの神話に登場する「昴と流星の神」。

・【火の章/補足 天津麻羅、天津真浦の意味】……天岩戸隠れの神話に登場する「昴と流星の神」。