まとめ

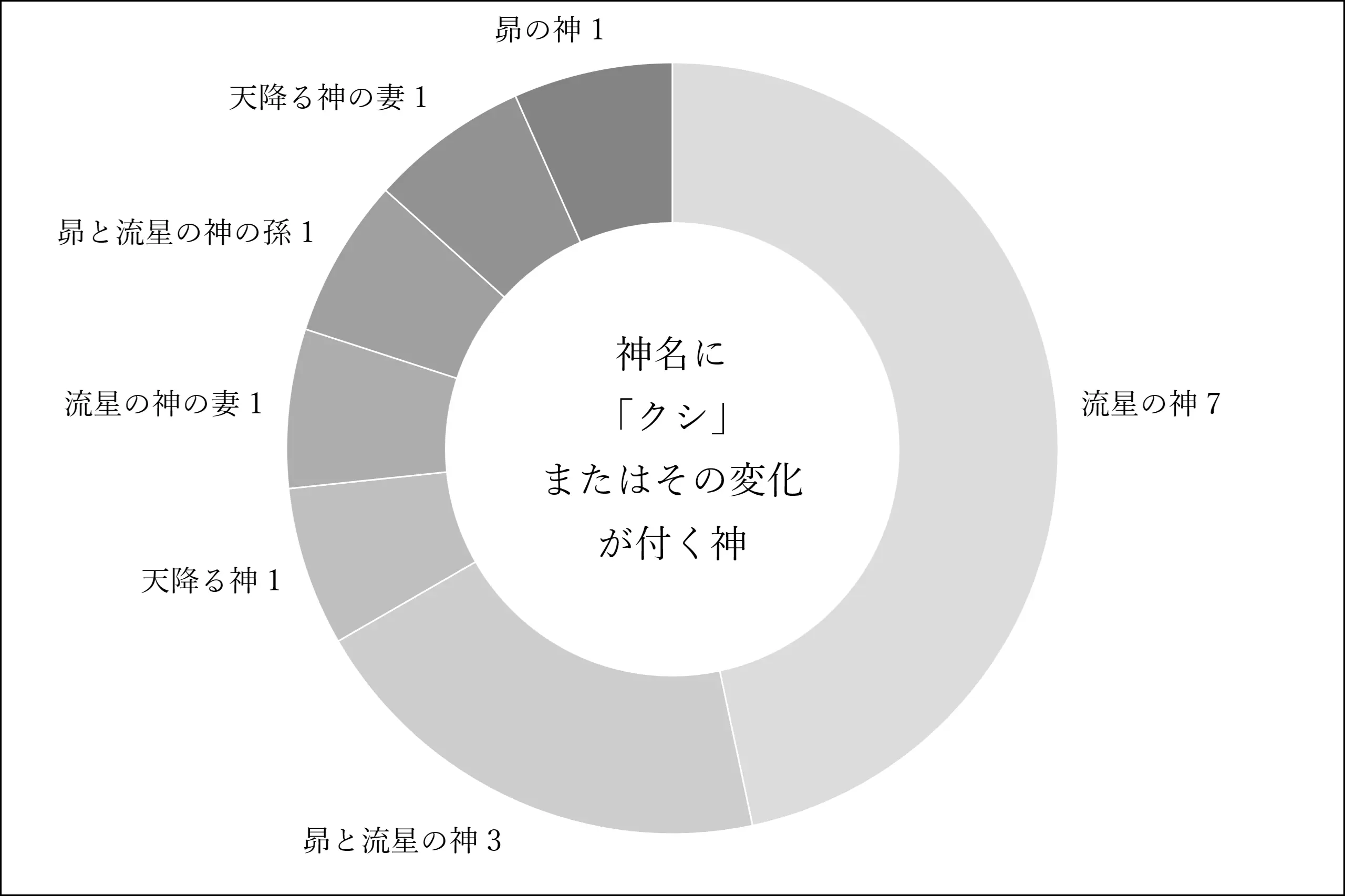

本章で示してきたように神名に「クシ」や、そのウ段への変化である「クス」が付く神は、次の図のような構成となっている。流星の神や、流星に由来している可能性がある天降る神、その近親が多くを占めている(15例中14例、約93%)。

残る1例は昴の神・櫛真智命であり、この場合も神名中の「クシ」は「流星」の意、「クシマ」は流星が出てくる天の隙間である天岩戸の意と考えられる。

このように多くの例があることから単なる偶然とは考えにくい。つまりこれらの神の神名に付く「クシ」は、本章冒頭で述べたように「流星(火球)」を天から降る竪櫛に見立てたものと考えられる。

・櫛御気野命(クシミケノ)……流星の神

・素戔嗚尊の別名。【速の章/速素戔嗚尊】で前述した流星の神。

・奇稲田姫(クシイナダヒメ)……流星の神の妻

・【速の章/速素戔嗚尊】で前述した流星の神・素戔嗚尊(櫛御気野命)の妻。

・倭大物主櫛𤭖玉命(ヤマトノオオモノヌシクシミカタマ)……流星の神

・大物主神の別名。

・海を照らし、突然浮かび近づいて来る、眼が輝く蛇の姿を持ち、雷鳴を発する神。これは海上を飛来する火球、光り輝き尾を引く火球、火球の衝撃音を意味する。

・天玉櫛彦命(アマノタマクシヒコ)……天降る神

・【速の章/饒速日命】で前述した三十二人の防衛の一柱で天降る神。

・事代主神と同神。事代主神はタマクシヒメの夫でタマクシヒコを含む別名を持つ。

・事代主神は『出雲国風土記』に登場せず「天」が付く別名や天神に分類されている後裔氏族が多い。つまり元々は天降る神だが出雲の神、地祇に神話が改変されたと推定できる。

・玉櫛媛(タマクシヒメ)……天降る神の妻

・『日本書紀』では事代主神の妻。事代主神は【櫛の章/天玉櫛彦命】で前述したように天降る神・天玉櫛彦命と同神。

・『古事記』では勢夜陀多良比売と言い、【櫛の章/倭大物主櫛𤭖玉命】で前述した流星の神・大物主神の妻。

・櫛八玉神(クシヤタマ)……昴と流星の神の孫

・【速の章/速秋津日命】で前述した「昴と流星の神」である水戸神の孫。

・櫛明玉神(クシアカルタマ)……昴と流星の神

・天岩戸隠れの神話に登場して玉を作った神。

・【序文】で述べた流星の神・火瓊瓊杵尊と共に天降るので同じく流星の神。

・つまり【速の章/補足 天岩戸、天安河の河上の意味】で前述した「天岩戸=昴」の神であり流星の神でもある「昴と流星の神」。

・天槵津大来目(アマノクシツオオクメ)……流星の神

・【序文】で述べた流星の神・火瓊瓊杵尊と共に天降るので同じく流星の神。

・櫛石窓神(クシイワマド)……昴と流星の神

・天石門別神の別名。天石門別神は「天岩戸の神」の意。

・【序文】で述べた流星の神・火瓊瓊杵尊と共に天降るので同じく流星の神。

・つまり【速の章/補足 天岩戸、天安河の河上の意味】で前述した「天岩戸=昴」の神であり流星の神でもある「昴と流星の神」。

・櫛真智命(クシマチ)……昴の神

・神名・別名の櫛真智命、櫛真命は櫛間の神、大麻等乃知神、大麻止乃豆は大窓の神の意。

・櫛間は流星が出てくる天の隙間、大窓は天の大窓で、共に天岩戸の意。

・つまり【櫛の章/櫛石窓神】で前述した櫛石窓神と同様に「天岩戸=昴」の神。

・天香山に祀られているのは天香山が「天岩戸近辺から降ってきた山」であるため。

・天久斯麻比止都命(アマノクシマヒトツ)……昴と流星の神

・天目一箇神の別名。天岩戸隠れの神話に登場して刀、斧、鉄の鐸を作った神。

・【序文】で述べた流星の神・火瓊瓊杵尊と共に天降るので同じく流星の神。

・つまり【速の章/補足 天岩戸、天安河の河上の意味】で前述した「天岩戸=昴」の神であり流星の神でもある「昴と流星の神」。

・天目一箇神は「日食・月食の神」、天久斯麻比止都命は「流星と日食・月食の神」の意。日と月を天の両目に見立てた神名で、日食・月食・流星を発生させる天岩戸の神の意。

・櫛玉饒速日命(クシタマニギハヤヒ)……流星の神

・饒速日命の別名。【速の章/饒速日命】で前述した流星の神。

・天櫛玉命(アマノクシタマ)……流星の神

・【速の章/饒速日命】で前述した三十二人の防衛の一柱で天降る神。

・夜中に大風を起こし、日の様に輝き、波に乗り東へ去った。これは強風で波が高い夜に出現し、海上を東へ去った火球の描写。これにより流星の神であることが裏付けられる。

・熊野櫲樟日命(クマノクスヒ)……流星の神

・「五百箇御統=昴」から生まれている。

・「流星は昴から来る」ので、つまり流星の神。

・「櫲樟」は「櫛」のウ段への変化で「流星」の意。

・鳥磐櫲樟船(トリノイワクスフネ)……流星の神

・【甕の章/武甕槌神】で後述する流星の神・武甕槌神と共に天降るので同じく流星の神。

・【速の章/饒速日命】で前述した天磐船と同様に流星(隕石)を「天降る神が依り憑く星」と考え、それを「天降る神が乗る磐の船」に見立てた神名。

・「櫲樟」は「櫛」のウ段への変化で「流星」の意。